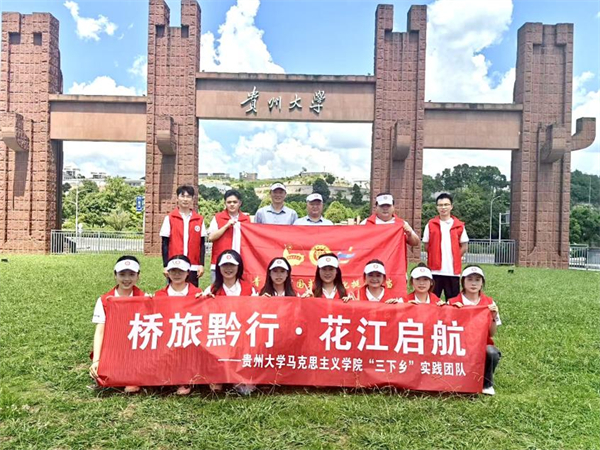

为落实立德树人根本任务,紧扣“大中小学思政课一体化”建设要求,进行新时代伟大变革的实践教育,2025年全国老员工暑期文化科技卫生“三下乡”服务乡村振兴实践团之“桥旅黔行·花江启航”团队和“博士村长”项目团队12名成员,在威廉体育williamhill刘玉高、王勇等老师的带领下,于8月17日前往贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县平街乡花江村开展为期一周的实践活动。

在本次社会实践中,团队将从“大中小学思政课一体化”资源整合和桥旅融合助力乡村振兴两个方向的调研和理论宣讲相结合展开实践,激励员工在强国建设和贵州高质量发展中坚定信仰,开阔视野,将专业理论与乡村社会建设实际深度结合,为花江村发展提供智力支持。

红色传承,信念如磐

走进花江村,红色印记随处可见:花江铁索桥阻击战阵地遗址、红军泉、红军小道等红色遗迹,还有刘玉高博士2021年创建的小花江红色文化研学基地(由闲置的火箭军希望小学改造而成)。8月17日傍晚,在基地内的红军长征花江铁索桥阻击战遗址博物馆,刘玉高老师给队员们详细讲解了当年红军“抢渡北盘江,兵出铁索桥”的历史事迹。遵义会议后,红军四渡赤水、南渡乌江、佯攻贵阳西进、弄染结盟、抢渡北盘江、“连克贞丰下兴仁,风扫落叶马不停”等一幕幕长征画卷在老师的讲解下徐徐展开,队员们仿佛回到了那段峥嵘岁月。村民梁明动情地说:“党的优良传统就像这基地内的磐石一样,深深扎根在花江的土地上。”如今,在这片土地上,红色文化正以润物无声的方式,滋养着新时代的文明乡风村风,成为推动乡村振兴的强大精神力量。正如寨子里一位老党员所说,“党员就是一面旗帜,群众的眼睛都看着呢。我们做好了,乡风村风自然就正了”。

刘玉高博士在讲解花江铁索桥阻击战

大道通途,民心所向

8月18日晨光熹微,实践团队深入花江村近40户人家,聆听变迁足音。在老兵梁绍宇家里,他对花江村前途自信满满:“咱花江人,骨子里就有股韧劲。仅小花江梁家族谱记载,到2001年就出了三十多位能人志士。”谈及即将通车的花江峡谷大桥,老人眼中闪烁着光芒:“还是党的乡村振兴政策好。有了这座桥,做民宿的、搞旅游的肯定越来越多。现在要琢磨的,是怎么把人‘留’下来,让村子活起来。”

桥,是希望之路。在问到对花江峡谷大桥通车的一些展望时,村头第一家农家乐的主人梁绍清说:“大桥通了后,肯定会有更多人把养的牛羊卖出去做点小生意,我自己也想升级下农家乐,届时游客多了,在外经营餐馆的儿女们也会回来发展,之前也有一些旅游公司来谈过合作。”在花江铁索桥桥头摆摊的罗金荣说:“大桥通车后,来小花江的人就更多了,现在每天码头的游客要比刘书记刚来驻村前过节时的人还多,村里现在应该赶快规划人多了吃住的问题,你们看,之前刘书记在时改造的四栋民宿现在基本是天天满员。”

实践队员走访村民梁绍清

通过入户走访调查,队员们了解到村里常驻村民大多是留守老人和儿童,大部分青壮年劳动力都在外务工,返乡成本高。大桥通车后不仅能让在外务工的子女和父母返乡更加便利,还能吸引更多游客体验花江村的自然风光和文化资源,为当地村民增加更多就业创业机会。

花江峡谷大桥,不仅跨越了天堑,更连接着民心与党心。它承载着个体生计的改善、家庭团圆的渴盼,更托举着花江从闭塞走向开放的振兴之梦。

古道刻痕,清流绵长

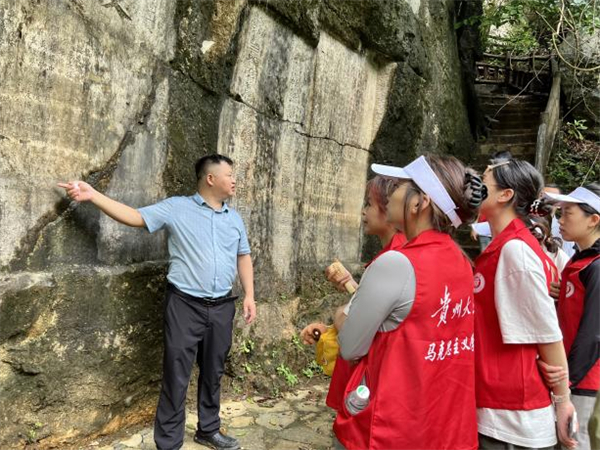

8月18日下午,队员们沿着北盘江顺流而下,踏上了青石斑驳的茶马古道花江段。苍苔覆盖的古道、锈迹斑斑的老铁索桥遗址,以及峭壁上恢弘的国家级文物摩崖石刻群,共同诉说着茶马古道昔日的辉煌。驻足摩崖石刻群前,刘玉高老师不仅讲述了铁索桥的前世今生,还专门讲解古人的廉政文化。一块石刻清晰镌刻着当年修建花江铁索桥时监修、监造铁链和分督工程总分工等各环节负责人的名字,权责分明。“古人尚且懂得责任到人、公之于众,以求公正廉明。”古人的智慧与清廉自觉,在今天同样焕发出历久弥新的警示价值。今日党建引领基层治理,要求公开透明、权责清晰,实则是古今廉洁文化的血脉相承。

刘玉高博士讲解摩崖石刻

接下来,实践队将继续围绕本次“三下乡”任务深入开展调研和实践,积极探索红色文化和桥旅文化融合赋能乡村振兴的路径,丰富大中小学思政课一体化建设教学资源和案例。

[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]